始話 「朽ちた世界のティーパーティ」

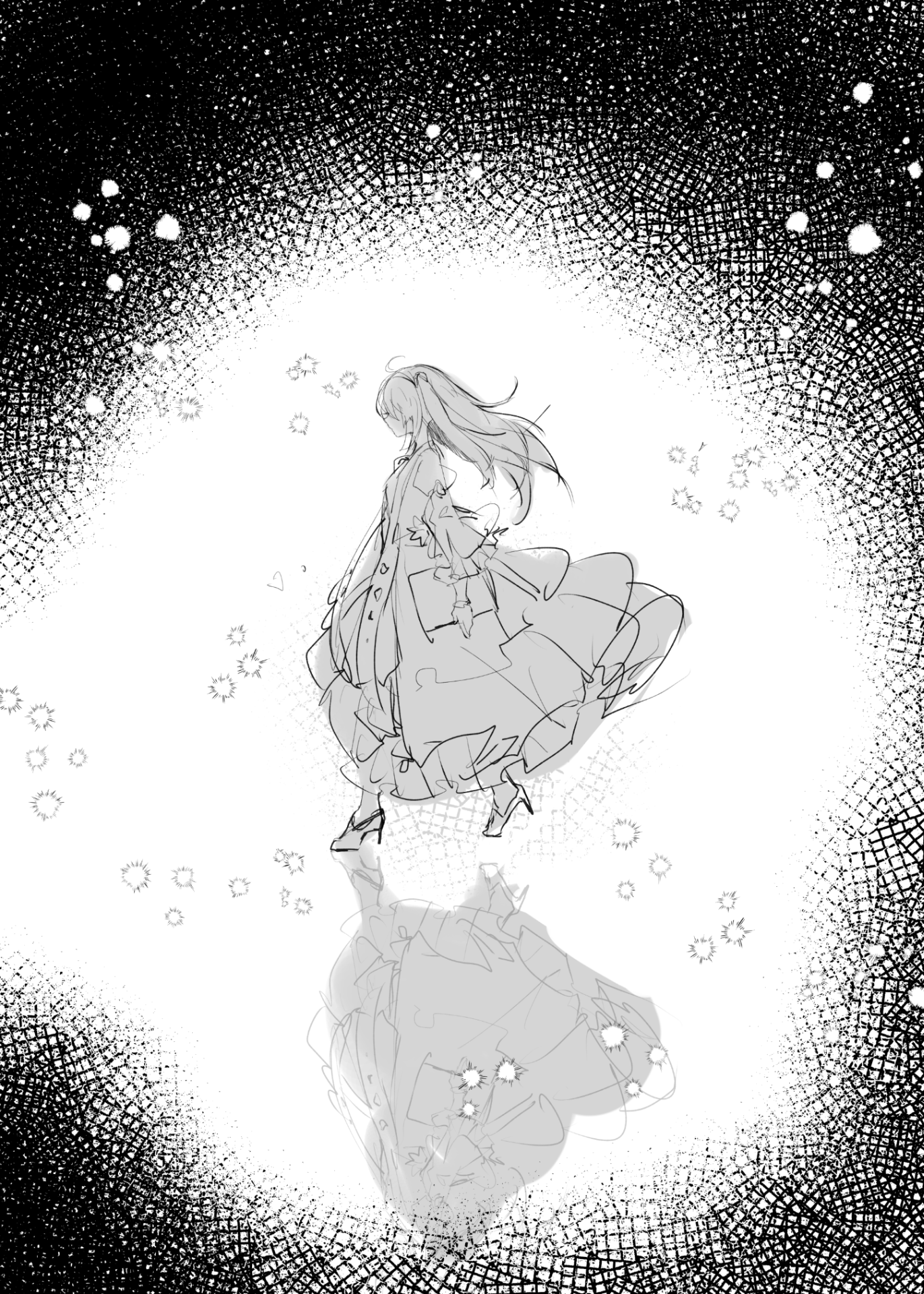

―――――かつ、かつ、かつ。

耳が痛いほどの静寂の中、足音を等間隔に鳴らしながら歩いていた。

手にしているのは一通の手紙。

差出人は、旧い友人からだった。

既に配達員などというものも存在しないのに、よくもまぁ、放浪している私のところまで届けたものだと感心する。

相変わらず、多芸な奴だと苦笑を零しつつ、しかし折角の招待だ。

もう随分と逢っていなかった旧友の誘いを断るほど、今の私は忙しくはない。

―――お互いに、随分とまぁ長生きしたものだ。

まるで大理石のようにつるりとした地面を踏みしめながら、目的地へと歩みを進めていく。

随分と遠目からでも、「彼女」は視えた。

地表のすべてが滅び、世界が終わりを迎えてなお、星に聳え立つ大樹。

『神樹 ユグドラシル』。

相変わらず青々とした姿は、在りし日の世界を思い出し、郷愁に胸が締め付けられる。

遮るものがほとんどなくなったこの星で、残った植物というのは彼女ぐらいなものだった。

世界を支える要であった神樹たちも、世界の蘇生により数を減らし―――遂に彼女だけが遺されている。

神樹の根元までたどり着くと、幹に手を当てる。

植物の鼓動。いや、生命の鼓動そのものが、随分懐かしく感じられた。

―――やぁ、御機嫌よう。

声を掛けた。

貰った手紙の趣向に合わせて、あの頃のように。

ざざ、と。

音を立てて、神樹が揺れた。

風も既に朽ち果てたため、風で揺れた訳ではないだろう。

これは彼女なりの挨拶だ。

やがて、一枚の葉がひらりひらりと舞い落ちてくる。

薄くぼんやり光を放つそれは、ゆっくりと、ゆっくりと落ちてきて、私の眼の高さでひときわ強く輝いた。

眩しさに、反射的に目を閉じてしまう。

「ちゃんとお手紙は届いたのですね?」

―――優しい声だ。

よく、酒を飲みながら語り明かしたあの頃から全く変わっていない、彼女の声だった。

ゆっくりと、閉じた目を開く。

そこには、当然のように姿の変わらない彼女が、微笑みを浮かべて佇んでいた。

「あでりーさん、おはどらしる」

あの頃と変わらない、可愛らしい挨拶。

あぁ、本当に、本当に久しぶりだ。

この声が聴けただけでも、会いに来てよかったと。そう思う。

トリンガントなぞ、久しぶりに見た。また懐かしいものを引っ張り出してきたな?

「『あでりーさん』に届けるなら、あの子しかいないかと思ったのです」

はは、そうだな。

それに、あれを無数に放って私を探すなぞ、それこそ『ゆぐ殿』にしかできん所業だろうな。

「折角、思い出話をしようとお誘いしましたからね。あの子が一番相応しいのですよ」

いやはや、仰る通りだな。

...余りにも懐かしい姿を見たからかな。

しまい込んでいたアルバムを引っ張り出してきたんだ。

「アルバムですか?」

あぁ。『酒場』のアルバムだ。

「―――それはまた、よくここまで遺せましたね」

だろう?どうしてもこれだけは、と思ってな。ずっと大切に持っていたんだ。

小さなポシェットから、ポシェットの容量とは不釣り合いな大きさのアルバムを取り出す。

思えば、この魔法が無ければ、幾つもの『思い出』を遺すことは不可能だっただろう。

魔法を開発した当時は、まだ放浪生活の真っただ中だった。

生活のための荷物を小さくまとめて運びたい。そういった比較的切実な理由から生まれたものだが、まだ若いころに生み出した魔法が、今になっても『当時の思い出』を守り続けてくれた。

「......意外なのです。ずいぶん可愛らしい表紙なのですね?」

言ってくれるな。これを作ってくれたのは―――。

「おっと。ちょっとお待ちくださいね。いま、お茶を淹れますから」

―――そうだな、お茶でもしながら、思い出話に花を咲かせるとするか。

彼女が、使い魔を創り出す要領で見事な丸テーブルと椅子を用意してくれた。

神樹の麓でお茶会を開催するなど、この世界が始まって以来の珍事に違いない。

最後まで生き残った、私たち二人だけに許された特権、という事だろう。

「茶葉は...うん、もう残っていないのです」

どこからか取り出した、当時から「お気に入りなのです」と言っていた、可愛らしい模様の缶をのぞき込んで、悲し気に眉を寄せて彼女は嘆いた。

いや、そりゃあそうだろう。植物が滅びてもう何年経った?

「数万年、ですかね。...私の葉っぱでいいですか?」

是非もない。一度その葉でお茶をしてみたかったのだ。

当時は罰当たりだと思っていたが、な。

「私の葉っぱなのですから、べつに気にしなくてもよかったのですけど」

ころころ、と鈴を鳴らすように彼女が笑う。

こういった反応も、随分と長い事見ていなかったな、と思い、私もつられて笑う。

まぁ、そう言うな。

私もまだ若かったという事さ。

「あでりーさんは、お会いしたときにもう随分なお年だったと思うのです」

ゆぐ殿にくらべればまだまだ若造だった、ということさ。

思わず、苦笑してしまう。

確かに、出会った時は既に五千年ほど生きていたように思う。

そんな私に、彼女もまた、優しく微笑んだ。

「そういう事にしておいてあげるのです」

―――まったく、年上のお姉さんには叶わんな。